La toxoplasmose fœtale congénitale survient communément chez les mères infectées par Toxoplasma gondii pour la première fois pendant la grossesse. Le risque de la transmission materno-fœtale augmente avec l’âge gestationnel de survenue de la séroconversion, et la gravité de l’atteinte fœtale décroît en fonction du terme de la grossesse.

Chez la femme enceinte séronégative, il est recommandé la réalisation d’une sérologie mensuelle, ainsi que la délivrance de règles hygiéno-diététiques lui permettant de se prémunir contre une éventuelle infection.

En cas de risque fœtal avéré (sérologique ou échographique) de toxoplasmose congénitale, un diagnostic prénatal est proposé à partir d’un prélèvement de liquide amniotique ainsi qu’un suivi échographique adapté. En cas de séroconversion toxoplasmique en cours de grossesse, un traitement est actuellement proposé afin d’une part de réduire le risque de transmission materno-fœtale et d’autre part de limiter les conséquences d’une atteinte fœtale. Cependant, de nombreuses incertitudes persistent actuellement concernant l’efficacité d’une telle intervention et ses modalités. Selon la gravité de l’atteinte fœtale, l’indication d’une interruption médicale de grossesse peut être acceptée après avis pluridisciplinaire rendu au sein d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN).

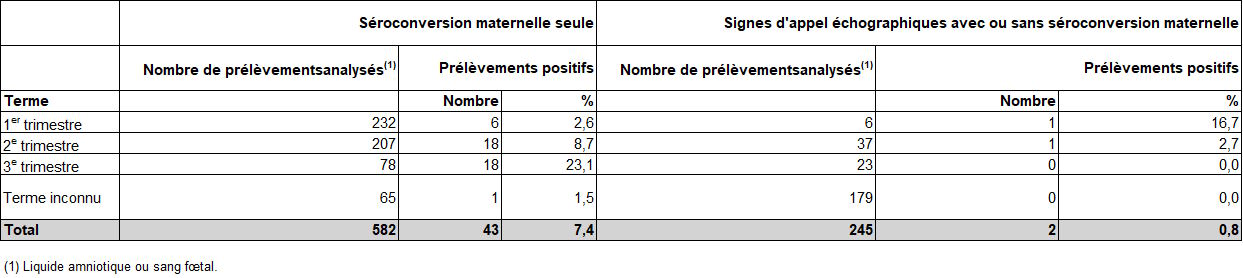

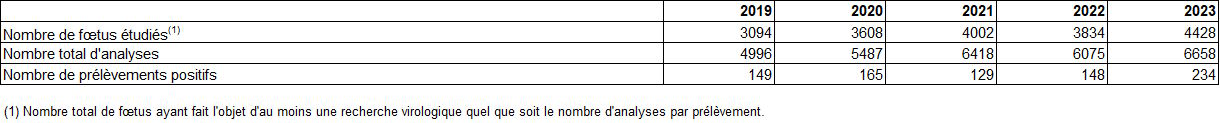

En 2023, 25 laboratoires ont réalisé des prélèvements pour recherche de toxoplasme, et 827 prélèvements de liquide amniotique ont été analysés (tableaux DPN32 et DPN33) avec un taux de positivité de 5,5%.

La majorité des prélèvements ont été réalisés du fait d’une séroconversion maternelle seule, avec un total de 582 prélèvements sur 827 (70,4%). Lorsque le terme du prélèvement est connu (517 prélèvements), cet examen est majoritairement réalisé au 1er trimestre (45 % ; n=232) et 2nd trimestre (40%, n=207). Dans cette indication, 43 prélèvements analysés étaient positifs, soit 7,4% stable par rapport à 2022, dont 18 au second trimestre (42%) et 18 au troisième trimestre (42 %).

Le terme du prélèvement est mal renseigné lorsque l’indication du prélèvement est « signes échographiques avec ou sans séroconversion maternelle », avec un terme inconnu pour 179 prélèvements sur 245, rendant cet indicateur non interprétable (tableau DPN32). Seuls 2 prélèvements sur les 245 réalisés dans cette indication sont positifs, soit 0,8% (tableau DPN32).

Depuis 2019, le recueil des issues de grossesses n’est plus fourni par les laboratoires mais par les CPDPN (pour le recueil d’activité 2021).

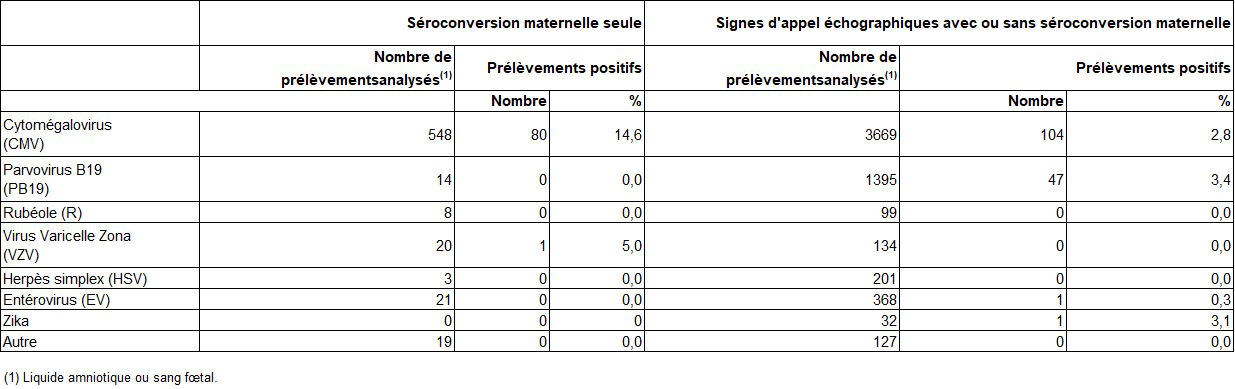

Le Cytomégalovirus (CMV), le Parvovirus B19 (PB19), le virus de la Rubéole (R), le virus Varicelle-Zona (VZV), le virus Herpès simplex (HSV), l’Entérovirus (EV) et le virus Zika sont les virus ayant fait l’objet de la quasi-totalité des recherches virologiques sur des prélèvements fœtaux en 2023 (tableau DPN34).

Ces virus peuvent être responsables d’infections fœtales congénitales résultant d’une transmission materno-fœtale. Les types d’atteintes et leur sévérité sont variables.

Le virus de la rubéole est actuellement le seul pour lequel des recommandations de dépistage systématique et de surveillance en cas de séronégativité chez la femme enceinte existent.

Concernant le CMV, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP), recommande la diffusion des informations relatives aux mesures d’hygiène susceptibles de prévenir l’infection et le renforcement du repérage de ces infections chez la femme enceinte et le nouveau-né. En revanche, il ne recommande pas le dépistage systématique de l’infection à CMV les femmes enceintes.

En cas de suspicion d’infection fœtale, un diagnostic prénatal peut être proposé à partir d’un prélèvement fœtal. Selon la gravité de l’atteinte fœtale, une demande d’interruption médicale de grossesse peut être acceptée après avis pluridisciplinaire rendu au sein d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN).

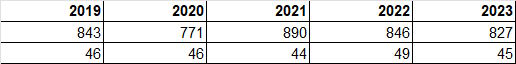

En 2023, 6 658 examens virologiques ont été effectués chez 4 428 fœtus (tableau DPN35), la recherche de plusieurs virus pouvant être effectuée chez un même fœtus. Les diminutions du nombre total des analyses et du nombre de fœtus étudiés en 2022 par rapport à 2021 ne sont pas confirmées, avec au contraire l’observation de franches augmentations par rapport à 2022 avec respectivement 6658 analyses (+10%) et 4428 fœtus étudiés (+15%) (tableau DPN35). Les prélèvements positifs, au nombre de 234, représentent 5,3% des fœtus étudiés. A noter qu’en 2023, il n’a pas été rapporté la réalisation d’examens recherchant le coronavirus SARS-CoV-2 à partir de prélèvements fœtaux.

La majorité des prélèvements ont été réalisés du fait de signes d’appel échographiques avec ou sans séroconversion maternelle, avec un total de 6 025 prélèvements sur 6 658 (90,5 %) dont 3 669 (55,1 %) pour recherche de CMV avec un taux de positivité associée de 2,8 %, et 1395 (21 %) pour rechercher du PB19 avec un taux de positivité associé de 3,4%. (Tableau DPN34).

Lorsque l’indication est une séroconversion maternelle seule, 633 prélèvements ont été réalisés avec 548 pour recherche de CMV, associé à une positivité de 14.6%. Un prélèvement sur les 20 réalisés à la recherche de VZV était positif ; il n’y a pas eu d’autre prélèvement positif pour une autre indication.

Le CMV et le PB19 restent les virus les plus fréquemment recherchés, respectivement représentant 63,3 % (n=4 217) et 21,1 % (n=1 409) des examens (tableau DPN34).

Le taux de positivité pour le CMV après séroconversion maternelle (14,6 %) reste faible comparé aux données de la littérature où il est évalué à plus de 30 % par plusieurs études. A noter que le taux de positivité des prélèvements en cas de signes d’appel échographiques avec ou sans séroconversion maternelle, reste stable pour le CMV, avec 2,8 % de positivité

Concernant le parvovirus B19, en cas de signes d’appel échographiques avec ou sans séroconversion maternelle, le chiffre de 47 prélèvements positifs sur les 1395 analyses réalisées, soit un taux de positivité de 3,4%, est une forte hausse par rapport aux données de 2022 (3 prélèvements positifs sur 1254 analyses soit un taux de positivité de 0,2%). Cette augmentation s’inscrit dans un contexte épidémique national, avec une circulation active du PB19 depuis l’été 2023, associé à une « saison » épidémique qui se prolonge de manière inhabituelle, comme rapporté par Santé publique France (https://www.santepubliquefrance.fr/docs/epidemie-d-infections-a-parvovirus-b19-en-france.-point-au-22-avril-2024). L’évolution du nombre de prélèvements analysés et de prélèvements positifs sera suivie.

Hormis en contexte épidémique, l’absence de signes d’appel échographiques « spécifiques » d’infection peut conduire à la réalisation de bilan viral intégré dans un bilan « exhaustif », pouvant expliquer des taux de positivité très faibles voire nuls pour certaines infections

Depuis 2019, le recueil des issues de grossesses n’est plus fourni par les laboratoires mais par les CPDPN (pour le recueil d’activité 2022).