Cette seconde année de recueil des données individuelles des centres pour la partie AMP du DPI a permis de renseigner la plupart des items de façon plus homogène et par conséquent d’harmoniser les différents indicateurs permettant de présenter une analyse globale de l’activité pour la France entière. Une présentation individuelle sera fournie sous la forme de fiches régionales pour chacun des centres.

Le DPI est une démarche qui nécessite le recours à la conception d’embryons in vitro. Plusieurs étapes relatives à l’AMP et au diagnostic génétique sur l’embryon sont donc nécessaires avant le transfert d'un embryon indemne de la maladie.

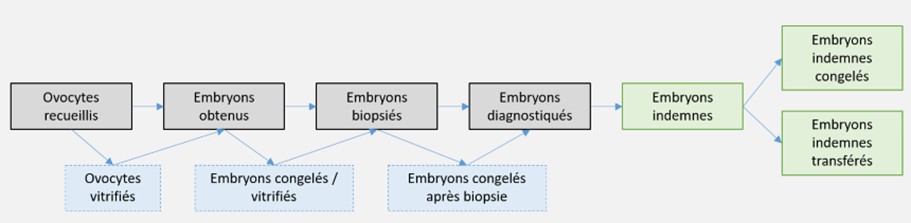

L’évaluation des résultats de l’activité biologique de DPI (génétique moléculaire, cytogénétique) doit prendre en compte les étapes préalables qui vont conditionner le nombre d’embryons disponibles pour effectuer le diagnostic biologique. Les tentatives d’AMP incluent les possibilités de congélation/vitrification à différentes étapes de la démarche (Figure DPI4).

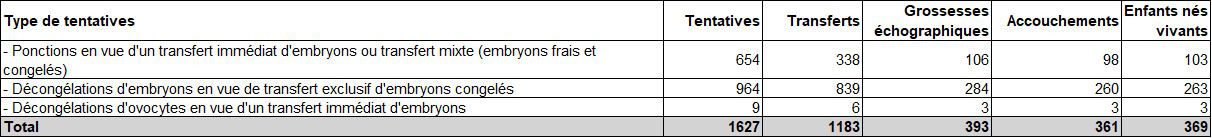

Considérant l’activité globale en 2022 (Tableau DPI10), 369 enfants sont nés vivants (issus de 361 accouchements) à la suite d’un DPI versus 305 enfants en 2021 (issus de 290 accouchements) soit une augmentation de +21 % du nombre d’enfants nés vivants. Si l’on compare ces résultats à l’année 2019 (année précédant la crise sanitaire), le nombre d’enfants nés vivants augmente de +18,6% (pour 311 enfants nés vivants en 2019).

Le nombre d’enfants nés vivants en 2022 est le plus important depuis la mise en place du DPI en France.

Dans le chapitre précédent, Il avait été noté une diminution du nombre total des demandes de DPI en 2022 comparativement à l’année 2021 (-7,9%), année qui est considérée comme une année de rattrapage d’ouverture de dossiers de DPI après la pandémie de Covid-19.

En ce qui concerne les tentatives d’AMP, pour la plupart des indicateurs, une nette augmentation est observée par rapport à l’année 2021 et aux années précédentes, indiquant une reprise de l’activité post pandémie à un taux supérieur comparativement à l’année 2019. Cette augmentation est encore plus marquée pour les tentatives d’AMP pour DPI avec transferts d’embryons congelés. (Figures DPI6 et DPI8).

Parmi les activités de DPI mises en œuvre, les informations concernant les tentatives d’AMP par décongélations d’ovocytes pour transfert immédiat d’embryons ou de transfert d’embryons congelés sont recueillies depuis l’activité de 2021. Le suivi de ces indicateurs permettra d’évaluer l’évolution de cette pratique dans les années à venir, notamment dans le cadre de l’augmentation importante de la congélation des embryons (Tableau DPI10).

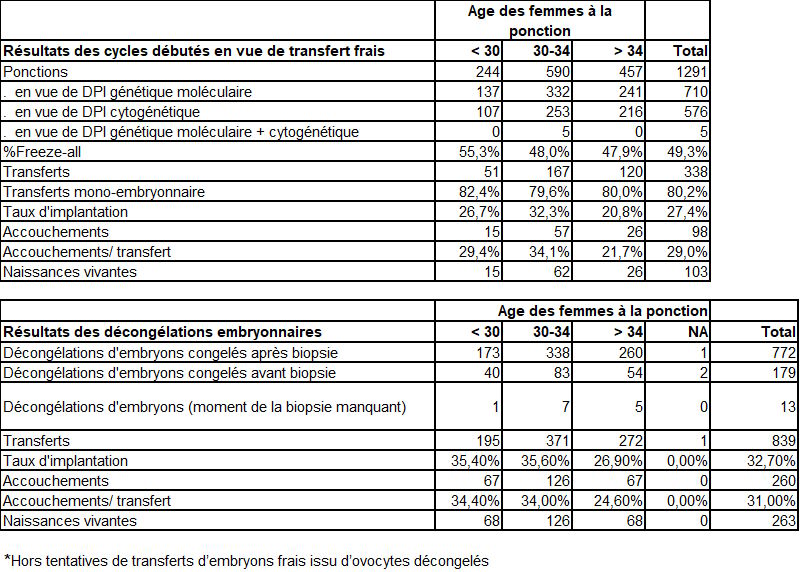

Le tableau DPI11 montre la répartition des résultats de ponctions en vue d’un transfert immédiat ou d’un transfert d’embryons congelés en fonction de l’âge des femmes (au moment de la ponction ovocytaire) pour l’année 2022. Ces premiers résultats montrent une prépondérance de la classe d’âge 30-34ans pour ces deux activités, avec des taux d’implantation légèrement supérieurs pour cette classe d’âge comparativement aux autres groupes. Le détail du nombre d’accouchements en fonction de la classe d’âge est également présenté. Ces nouveaux indicateurs feront l’objet d’un suivi et seront discutés en groupe de travail avec les professionnels du DPI.

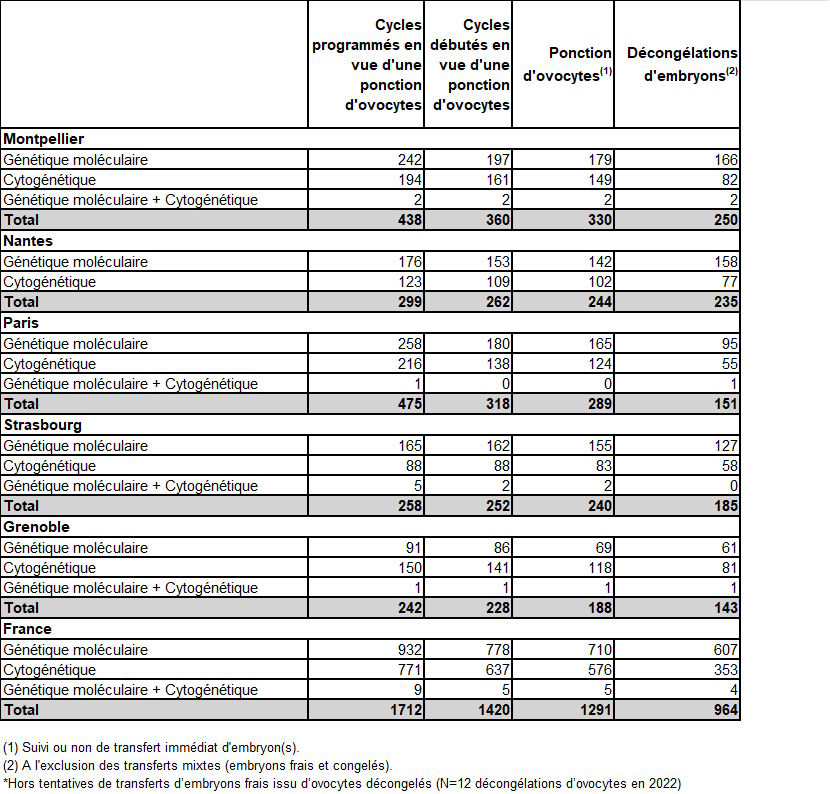

Les éléments concernant les tentatives de DPI selon les techniques et par centre sont résumés dans les Tableaux DPI12 et DPI13.

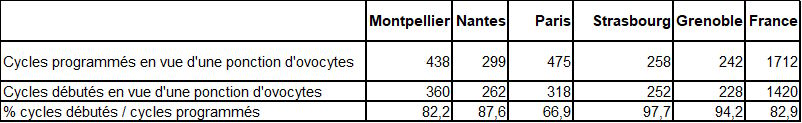

En fonction des centres réalisant le DPI, il est observé des variations reflétant des différences de pratiques : pour exemple, le pourcentage du nombre de cycles débutés comparativement au nombre de cycles programmés varie de 66,9% à 94,2% selon les centres et ce compte tenu de pratiques différentes concernant le recueil des dates de programmation des cycles (Tableau DPI13).

Les données d’activité d’AMP pour réalisation de DPI se répartissent en :

- Tentatives d’AMP pour DPI avec transfert immédiat d’embryons ou transfert mixte (embryons frais et congelés) (Figures DPI5 et DPI6, Tableaux DPI14 et DPI15) : en 2022, 1088 couples ont été pris en charge et 98 accouchements ont été rapportés avec 103 enfants nés vivants. En 2021, on notait pour 933 couples, 118 accouchements avec 124 enfants nés vivants. En 2019, on notait pour 957 couples, 130 accouchements avec 143 enfants nés vivants. Soit une diminution de 24,6% du nombre d’accouchements par rapport à cette année 2019 de référence.

- Tentatives d’AMP pour DPI avec transfert exclusif d’embryons congelés (Figure DPI8, Tableaux DPI18, DPI19 et DPI20) : Pour l’année 2022, 725 couples ont été pris en charge et 260 accouchements ont été rapportés avec 263 enfants nés vivants. En 2021, on notait 555 couples pris en charge et 171 accouchements avec 180 enfants nés vivants, soit en 2022 une augmentation de +46,1% du nombre d’enfants nés vivants. En 2019, on notait pour 591 couples, 157 accouchements avec 168 enfants nés vivants, soit une augmentation de +65,6% du nombre d’accouchements par rapport à cette année 2019 de référence.

Toutes tentatives confondues, les données globales font donc état, en 2022, d’une augmentation de +21,8% du nombre de couples ayant bénéficié d'une tentative de DPI par rapport à 2021 (1813 vs.1488 en 2022 et 2021 respectivement), et d’une augmentation de +17,1% par rapport à 2019 (1548 couples) (Figures DPI6 et DPI8).

Le taux d’accouchement rapporté au nombre de transferts en 2022 reste stable avec une valeur de 29% pour les transferts frais et mixtes (98 accouchements pour 338 transferts, Tableau DPI15) et 31% pour les transferts exclusifs d’embryons congelés (260 accouchements pour 839 transferts, Figure DPI8).

Le taux de transfert embryonnaire dépend également du taux d’embryons indemnes de la maladie. Avec 47,8% ce taux est plus élevé pour les maladies monogéniques (DPI génétique moléculaire) que pour les anomalies chromosomiques (DPI cytogénétique) (29,1%) (Tableau DPI16).

Le nombre total d’accouchements a de nouveau augmenté de +24.9% par rapport à l’année précédente (361 accouchements en 2022 vs 289 en 2021), et le nombre de naissances constaté (369) est le plus important depuis le recueil des données de DPI.

Les indicateurs présentés dépendent largement des pratiques développées par les centres pour optimiser l’ensemble du processus.

Si le nombre de ponctions ovocytaires augmente encore cette année de +11.4% (1291 ponctions en 2022 versus 1159 en 2021), le nombre de ces ponctions réalisées en vue d’un transfert immédiat et mixte (ponctions hors freeze-all) tend à diminuer depuis 2019 (Figure DPI6).

Parallèlement, on observe que la pratique du freeze-all continue de progresser. Cette méthode consiste en la congélation de la totalité de la cohorte embryonnaire obtenue pour un transfert ultérieur. En 2022, il a été réalisé 629 ponctions suivies de freeze-all soit 48,7% de la totalité des ponctions au niveau national, ainsi que 8 ponctions suivies de la congélation de la totalité de la cohorte ovocytaire (Tableau DPI14).

Pour rappel, cette pratique de freeze all représentait en 2021 et 2019, respectivement 41,5% et 38,6% de la totalité des ponctions au niveau national (Figure DPI6). La réalisation de freeze-all en DPI est donc en constante augmentation depuis 5 années. Cet indicateur continuera d’être suivi dans les années à venir.

Le déploiement du freeze-all s’accompagne naturellement d’une augmentation importante de l’activité globale des transferts d’embryons congelés. Le nombre de décongélations induites est en nette augmentation de +35% en 2022 (964 décongélations) comparativement à 2021 (714 décongélations). Parmi les éléments permettant d’expliquer la nette progression de cette pratique, on peut évoquer la meilleure maîtrise de la vitrification et l’amélioration organisationnelle des étapes du DPI (Figure DPI8).

Selon les pratiques, les embryons peuvent être congelés avant ou après la réalisation de la biopsie de cellules qui vise à réaliser de diagnostic génétique.

On constate que les tentatives d’AMP pour DPI avec transfert d’embryons congelés sont majoritairement réalisées à partir d’embryons congelés après la biopsie (Figure DPI7). Les embryons congelés après la biopsie et indemnes de la maladie recherchée seront ensuite décongelés, puis transférés, et parfois recongelés (Figure DPI4). Le tableau DPI20 montre l’évolution de cette activité depuis 2018 caractérisée par une augmentation régulière du nombre de couples pris en charge, du nombre de transferts d’embryons congelés et de grossesses échographiques, avec un pourcentage de grossesses par transferts qui atteint un taux de 32,5% en 2022.

En ce qui concerne les tentatives d’AMP pour DPI avec transfert d’embryons congelés avant la biopsie, le parcours des embryons est plus complexe : comme montré dans la Figure DPI4, les embryons congelés avant la biopsie (1424 au total pour l’année 2022, Tableau DPI16) vont subir une décongélation afin de réaliser la biopsie et le diagnostic génétique. Certains embryons peuvent être recongelés avant l’obtention de ce résultat génétique (sans connaissance du statut), tandis que les embryons diagnostiqués et indemnes obtenus peuvent être directement transférés ou bien recongelés à ce stade (Tableau DPI19 ; Figure DPI4).

Le nombre de recongélations répertoriées cette année est en nette augmentation avec 168 embryons recongelés (versus 57 embryons recongelés en 2021) (Tableau DPI19). Il est à noter que le statut précis des embryons recongelés n’est pas toujours connu, certains centres réalisant des recongélations d’embryons après la biopsie (embryons biopsiés), après le diagnostic (embryons diagnostiqués) ou bien indemnes de la maladie.

Ces embryons reprendront ensuite le parcours évoqué plus haut des embryons congelés après biopsie, ce qui limite le suivi spécifique de ces embryons ayant subi deux congélations et deux décongélations, et ainsi ne permet pas d’en tirer des conséquences en termes d’impact sur le devenir de ces embryons.

Cette pratique est principalement réalisée par 2 centres de DPI sur les 5 centres autorisés, une amélioration du recueil pourrait être envisagée afin de mieux évaluer cette pratique dans les centres de DPI.

En conséquence, certains indicateurs concernant les embryons congelés avant la biopsie sont donc à interpréter avec prudence.

Au total, le nombre de transferts d’embryons congelés a encore augmenté de +28,5% par rapport à l’année précédente (839 en 2022 vs. 653 en 2021) et de 40,5% par rapport à l’année de référence 2019 (597 en 2019) (Figure DPI8).